今回は情報を整理し、分かりやすく伝えるための強力な武器であるピラミッドストラクチャーを、美味しいカレー作りを例に徹底解説します。

過去の記事で「ロジカルシンキングの概要」「MECE」「演繹法と帰納法」「ロジックツリー」について解説しましたが、今回のピラミッドストラクチャーはこれらの知識をさらに効果的に活用するための重要なスキルです。

ピラミッドストラクチャーとは?

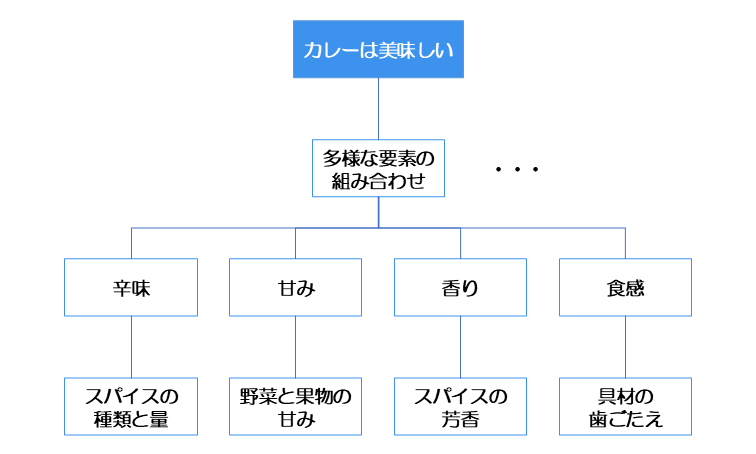

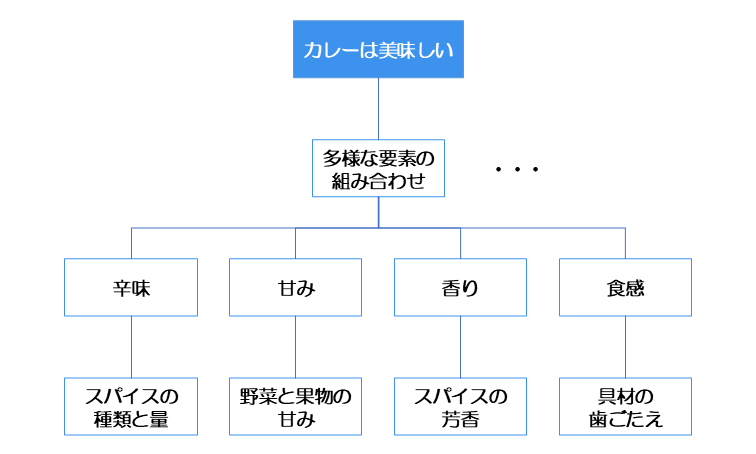

ピラミッドストラクチャーとは、伝えたいメッセージ(結論)を頂点に置き、それを支える根拠や理由を階層的に配置していく構成方法です。情報を整理し、論理的に伝えるのに非常に有効で、ビジネスシーンはもちろん、ブログ記事やプレゼンテーションなど、あらゆる場面で役立ちます。

カレーを例にピラミッドストラクチャーを理解する

カレー作りを例に考えてみましょう。

結論:カレーは美味しい

- 第2階層(根拠):多様な味の要素の組み合わせ

「カレーは美味しい」という結論を支える要素、つまりカレーが美味しいと感じる理由はいくつかあります。「多様な味の要素の組み合わせ」であると言えます。これをピラミッドの第2階層に配置します。

- 第3階層(味の要素)

さらに、どのような味の要素があるのかを具体的に掘り下げていきます。例えば「辛味」「甘味」「旨味」「香り」「食感」などが考えられます。これが第3階層になります。

- 第4階層(具体的な構成要素)

そして、それぞれの味の要素がどのように構成されているのかをさらに具体的に説明します。例えば「辛味」であれば「スパイスの種類と量」によって構成されていると言えます。これが第4階層になります。

ピラミッドストラクチャーを実践するためのコツ

ピラミッドストラクチャーを活用する際は以下のことを意識すると良いです。

- 結論を明確にする

まずは何を伝えたいのか、結論を明確にすることが重要です

- MECEを意識する

根拠を洗い出す際には、MECEを意識することで、抜け漏れを防ぎ、論理的な構成にできます。今回の例では「味」という観点から要素を分解しているので、MECEになっていると言えます

- ロジックツリーを活用する

根拠を分解していく際に、ロジックツリーを使うと整理しやすくなります

- 演繹法と帰納法を使い分ける

根拠から結論を導く演繹法、具体的な事例から一般論を導く帰納法を適切に使い分けることで、論理展開に説得力が増します。例えば、様々なカレーを食べて「美味しい」と感じた経験(帰納法)から「カレーは多様な味の要素の組み合わせによって美味しい」という結論(一般論)を導き出せます。

- 読み手の視点を意識する

常に読み手が理解しやすいように、情報を整理し、分かりやすく伝えることを心がけましょう

まとめ

ピラミッドストラクチャーは、情報を整理し、論理的に伝えるための強力なツールです。カレーの味の要素を例に、その基本的な考え方と実践するためのコツを解説しました。今回の記事を参考に、日々の情報発信にピラミッドストラクチャーを活用してみてください。きっとあなたの情報伝達能力は飛躍的に向上するでしょう。

ABOUT ME

新潟県出身

中央省庁向けコンサルタント→BPOコンサルタントとして業務設計や運用改善に従事

カレーが大好きなためカレーを例にして分かりやすくビジネススキルを学べるようにしたいと思いブログを開設しました!